結核集団感染事例

結核の院内集団感染の実状とその防止策

結核予防会理事長 青木 正和

現在わが国で発生する4万人を超える結核患者の約80%は医療機関で発見されているが、大部分の患者が最初に訪れるのは結核病院ではなく一般の医療機関である。排菌患者の診断が確定するまでは、だれも気づかずに待合室、診察室、あるいはICUや病室で結核菌を周囲に飛散させているかもしれない。医療機関が結核感染の場となる可能性は、決して低くないのである。

1960年ごろまではわが国の結核感染危険率はなお高く、およそ1%程度だったので、いつどこで結核の感染を受けるか分からないのが普通であった。それが今では、結核感染危険率は0.04%程度と推定されているので、社会生活の中で知らぬうちに結核感染を受けることはきわめて少なくなった。このため、患者家族や接触者の結核感染が目立つようになり、結核集団感染に気づきやすくなってきている。この傾向は今後さらに顕著になるだろう。

このような状況を考えると、今、病院での結核感染について正しい認識をもち、看護婦など病院職員の結核感染防止策を進めることは大切なことであり、なお当分の間、恐らく今後30年、40年の間、重要なことであると言えよう。わが国の結核根絶は今から60年以上も先のことだからである。

1.わが国の病院での結核集団感染事例

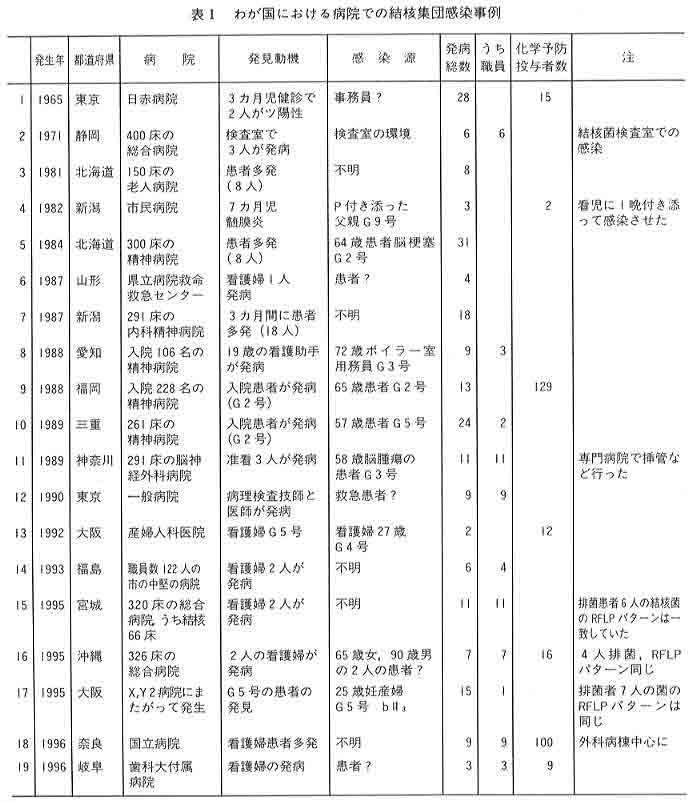

1)報告された19の事例

現在までに医学誌、公開の研究会、あるいは新聞などで報告されたわが国の病院で発生した結核集団感染事例は表1にみるとおりである。このほかに、点耳用副腎皮質ホルモン剤が結核菌で汚染され、これを局所に用いたために発生したと推定される事例など、いわゆる「接種結核事件」が8件報告されているが、発生機序が全く異なるので表1には加えず、別に扱った。

|

| 表1 わが国における病院での 結核集団感染事例 |

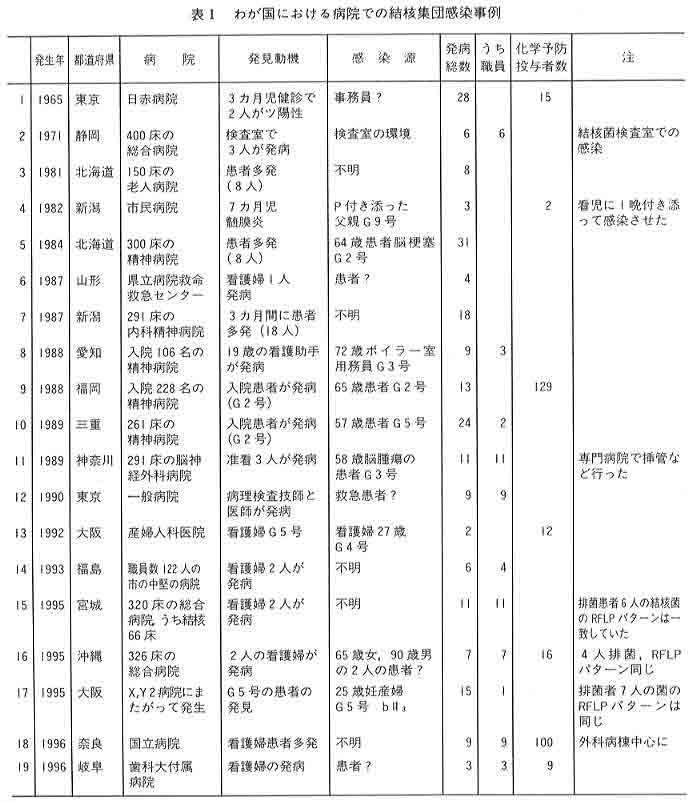

2)わが国の事例の特徴

|

| 表2 わが国の結核院内感染事例の 特徴 |

3)結核院内感染の増加の理由

以前に比べて結核まん延状況が著しく改善した今になって、結核の院内感染が増えていることを不思議に考えるかもしれない。しかし実際には、結核まん延状況が改善したからこそ、今、多発しているのである。その理由は表3のようにまとめられよう。

|

| 表3 病院内での 結核集団感染増加の要因 |

|

| 表4 年齢階級別 結核既感染率の推計(%) |

|

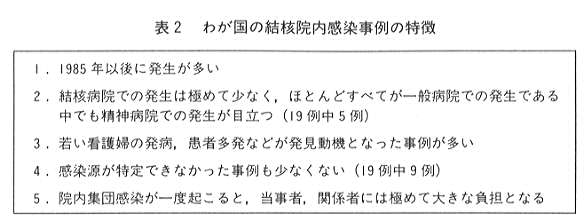

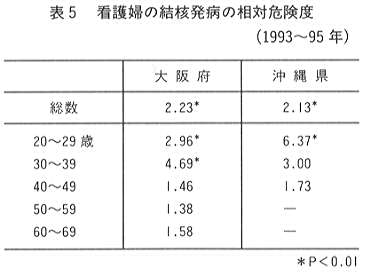

| 表5 看護婦の結核発病の 相対危険度 |

2.結核の院内感染防止策

1)原則的な考え方

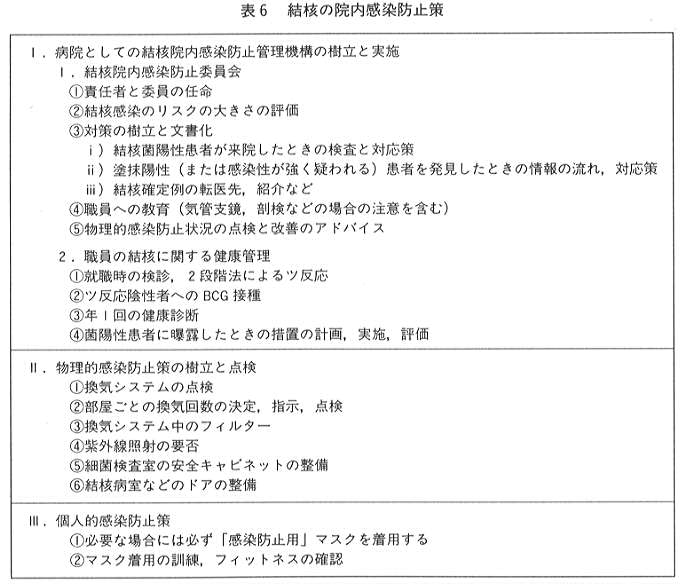

従来、結核集団感染対策というと学校や事業所での対応方法が考えられることが多かったので、主として菌陽性の初発患者発生後の事後措置の実施方法、ツ反応成績の解釈、化学予防の適応基準などが論じられるのが普通であった。しかし、病院での集団感染対策では、事後措置より日常の感染防止が重要であり、「集団感染対策」というよりむしろ「院内感染防止策」に重点を置いて考えるべきである。 この問題の検討に当たっては、米国の公衆衛生局とCDCが共同で発表した『病院での結核感染予防のガイドライン』9)、カナダのグループがまとめた現実的な勧告10)、あるいは、最近、Davisらが発表した総説11)などが極めて重要な示唆を与えてくれる。これらを参考にしながら、わが国の実情に合わせた院内感染防止策の概賂の私案を示すと次のとおりである。

|

| 表6 結核の院内感染防止策 |

2)一般病院での結核院内感染防止策

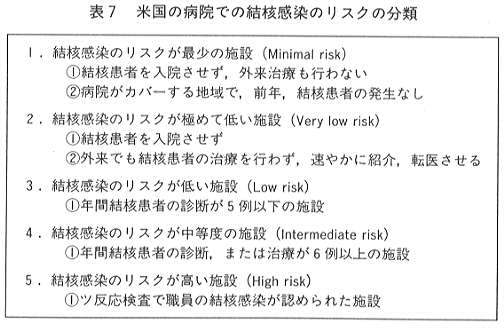

(1)結核感染のリスクの評価

わが国には結核を根絶できた地域はないので、総合病院はもちろん、産婦人科や精神病院でも結核感染のリスクが「ゼロ」とは言えない。病院職員、あるいは患者が結核感染を受けるリスクの大きさは、結核菌陽性の肺結核患者が、年間何人受診するかによって決まる。参考までに、米国での病院の結核感染のリスク決定の基準の1例11)を示すと、表7のとおりである。

|

| 表7 米国の病院での 結核感染のリスクの分類 |

(2)結核院内感染防止ガイドラインの作成

結核の院内感染防止で最も大切なことは、「菌陽性患者の早期診断」と「隔離」、あるいは「有効な治療で菌陰性化を図ること」である。咳、痰などを訴え、肺結核が疑われる外来初診の患者では、少しでも早く結核菌陽性例を診断することが大切である。

このためには咳の激しい患者の「優先診療」制度を導入するなどの工夫が望まれる。感染性の診断に最も重要な喀痰塗抹検査は、ぜひ自施設でできるようにしておきたい。喀痰の塗抹検査で抗酸菌陽性とされても非定型抗酸菌の可能性もあるが、結果は直ちに「院内感染防止委員会」および「総婦長」に報告する。もし必要な場合には、直接看護に当たる看護婦にマスクの着用を命ずるなど、必要な措置を取るよう指示する。

検痰を行う必要のある者の選択基準、結果の通報先、この通報を受けて出す指示内容、伝達方法などを、ガイドラインに文書化しておくことが必要である。

診断確定後の転医先など、対応策も記載しておくこと。

(3)職員への教育

最近では、結核についての教育が十分に行われていない医療関係者が少なくないので、結核の感染、発病、予防策などについての教育を適宜行うことが必要だろう。

ガイドラインについての説明も、もちろん必要である。

(4)職員の健康管理

病院ではどんなに注意しても、職員の結核感染を100%防ぐことは不可能である。したがって、職員の健康管理、菌陽性患者と接触した場合の事後措置の行い方を正しく理解し、実施することが重要である。

病院職員など医療関係者の結核予防対策については、日本結核病学会予防委員会から勧告14)が出され、これについての詳しい解説も発表15)されている。また、菌陽性の結核患者に曝露した場合の対応については、「結核定期外健康診断ガイドライン」1)に詳しく述べられている。原則的な考え方、方策については、これらを参考にするのがよいだろう。

一般病院でも、30歳以下の職員の採用時健康診断ではツ反応検査を行い、反応の大きさを正確に記録しておくことが望まれる。結核菌陽性の患者と接触して感染が疑われる場合、感染の有無の診断には以前のツ反応の大きさと比較して判断することが不可欠だからである。なお、BCG接種後のツ反応は比較的早く減弱するので、採用時に二段階検査法16)で検査し、正確なツ反応の大きさを記録しておくことが望まれる。

塗抹陽性患者と一定時間接触し感染が疑われる場含には、8週後にツ反応検査を行い、採用時のツ反応の大きさと比較して感染の有無を判定する。感染が強く疑われる場合には、イソニアジド(INH)を6ヵ月間投与して化学予防を行う。なお、発病までの期間を考慮して、半年後、1年後などに胸部X線検査を行う。

結核が少なくなったため、最近では逆に結核感染を過大に恐れる傾向もみられる。幸いなことに結核化学療法は非常に進歩しているので、心配な場合には6ヵ月ごとにX線検査を行い、そのうえ有症状時の検査を確実に行えば治療に困難が生ずることはまずないので、不必要に過大に対応する必要はない。

なお、患者および発病者の結核菌を保存しておけば、後になってもRFLP分析で感染源を確定できる確率が高くなるので、院内感染が疑われる場合には結核菌を保存しておくことが望まれる。

(5)物理的結核院内感染防止策

1年間に一定数以上の未治療の菌陽性患者が来院する病院では、結核菌を飛散させる恐れがある患者が一定時間とどまる部屋、例えば外来患者待合室、ICU、気管支鏡検査室などでは、他の部屋から独立した系統の換気を行い、看護婦室、事務室などに循環しないようにする。

|

| 表8 1時間の換気回数別、 室内空気中の菌を 90%,99%,99.9%除去するのに 必要な時間(分) |

(6)個人的感染防止策

病院職員が通常のマスクを着用しても、結核の感染防止にはあまり役立たないが、結核の感染防止にも有効な「タイプN95微粒子用マスク」が最近、わが国でも発売されている。ただし、マスクが顔によくフィットしていることが重要なので、フィットネス試験を行って空気のリークがないことを確かめておくことが大切である。

このマスクは必要な場合にのみ着用するようにし、着用の指示は院内感染防止委員会か、総婦長が出すようにする。必要なときにのみ、確実に着用することが極めて重要だからである。

3)結核病院での感染防止策

一般病院での結核の院内感染防止策で述べたことのほか、次の項目の実施が必要である。

(1)隔離と患者のマスク着用

結核患者を収容する病室、あるいは病棟の換気は他の部屋、廊下などと別系統とし、他の部屋に循環させず直接外に排気する。米国では、一般病院の特定の部屋に結核患者を収容しているが、この部屋の換気は最低1時間に6回とし、12回くらいの換気が好ましいとしている11)。部屋の気圧を廊下に対して陰圧にすればなおよい。

結核患者の部屋の出入口は観音開きではなく「引き戸」とし、患者が部屋にいるときには必ず閉めておく。

咳、くしゃみの際には口と鼻を大きめのハンカチまたはタオルで覆うよう、よく指導する。菌陽性の患者の場合、タオルの内側にティッシュペーパーを置いて口を覆い、後でこのティッシュペーパーは燃やすようにすればなおよい。

通常のマスクでも患者が着用すれば、咳をしたときなどに飛散する粒子の数を少なくするので、感染防止に有効である。検査などのために部屋を出るときには、必ずマスクを着用させる。

(2)有効な治療

院内感染防止で最も重要なことは、菌陽性患者の確実な治療である。治療により排菌量も咳も速やかに減少するので、感染性は急速に低くなる。したがって、塗抹陽性例には初め4剤併用療法などで強力に治療をすること、咳などの症状の順調な減少を確認することが重要である。

患者が多剤耐性菌による結核の場合、ニューヨークの事例17)のように、院内感染を起こす危険性が高いことに注意する必要がある。

(3)特定の部署での注意

結核病院で、特に結核感染のリスクの高い部署は、検査室と気管支鏡室である。またもし排菌が止まらない患者に挿管、痰の除去、ネブライザーを用いた処置などを行う場合には、感染のリスクが高いので、他の患者と同じ部屋で処置をすることは避け、看護婦など直接ケアに当たる職員は感染防止用マスクを着用する必要がある。

検査室で結核菌を扱う場合には、必ず「安全キャビネット」内で行わなければならない。細菌検査室は周囲に対して陰圧に保つようにすることが望ましい。

3.終わりに

病院内の結核集団感染事件の概略を報告し、その防止策の私案を述べた。いくつかの県の調査で、看護婦の結核発病率は同年齢の女性より2倍高いと報告されているが、このような事態は1日も早く終わらせたい。また、病院での結核集団感染事件も絶対に避けたい。このための方策はほぼ明らかとなっているので、それぞれの状況に合わせて有効な具体策を確立したいものである。

文献

1)厚生省保健医療局結核・感染症対策室監修:結核定期外健康診断ガイドラインとその解説、結核予防会、1993.

2)Markowitz SB : Epidemiology of tuberculosis among health care workers, Occup Med, 9:589~608.1994.

3)岩崎龍郎:新宿赤十字産院に発生した乳児結核に関する調査成績、日本医師会雑誌、56:1140~1146.1966.

4)Tuberculosis Chemotherapy Centre(Madras) : A concurrent comparison of home and sanatorium treatment of pulmonary tuberculosis patients in South India, Bull WHO,21:51~131.1959.

5)Andrews RH . Devadatta S . Fox W et al : Prevalence of tuberculosis among close family contacts of tuberculosis patients in South India, an influence of segregation of the patient on the early attack rate, Bull WHO, 23:463~510.1960.

6)井戸武実・加納榮三・高松勇:大阪府下での医療従事者新登録思者調査、結核、72:371.1997.

7)沖縄県環境保健部:沖縄県結核サーベイランス委員会報告、1996年8月.

8)五十里明:医療従事者からの結核発病、結核、60:551~552.1985.

9)US Department of Health and Human Services, CDC : Guidelines on prevention of TB transmission in hospitals, HHS Publication, (CDC) 82-8371.

10)Menzies D.Faming A.Yuan L et al : Tuberculosis among health care workders, N Engl J Med, 332:92~98.1995.

11)Davis YM. NcCray E. Simone PM : Hospital infection control practices for tuberculosis, Clin Chest Med, 18:19~33.1997.

12)田沢節子・丸茂健治・中村良子:市中病院における抗酸菌の分離状況:徴生物検査室からの報告、結核、72:435~442.1997.

13)中村祐太郎・岩田政敏・千田金吾他:結核無床の一地方基幹病院における抗酸菌感染症の現況、結核、72:372.1997.

14)日本結核病学会予防委員会:医療関係者の結核予防対策について、結核、68:731~733.1993.

15)志村昭光・森亨:医療関係者の結核予防対策について、日本医事新報、3649,31~34.1994.

16)US Department of Health and Human Services, CDC and NIOSH : Guidelines for prevent the transmission of tuberculosis in health-care settings, with special focus on HIV- related issues, MMWR, 39:RR-17.1990.

17)Frieden TR. Sherman LF. Maw KL et al : A multi- institutional outbreak of highly drug- resistant tuberculosis. Epidemiology and clinical outcomes, JAMA, 276:1229~1235.1996.

(出典)青木 正和:結核の院内集団感染の実情とその防止策, 資料と展望, 21:1~11, 1997.